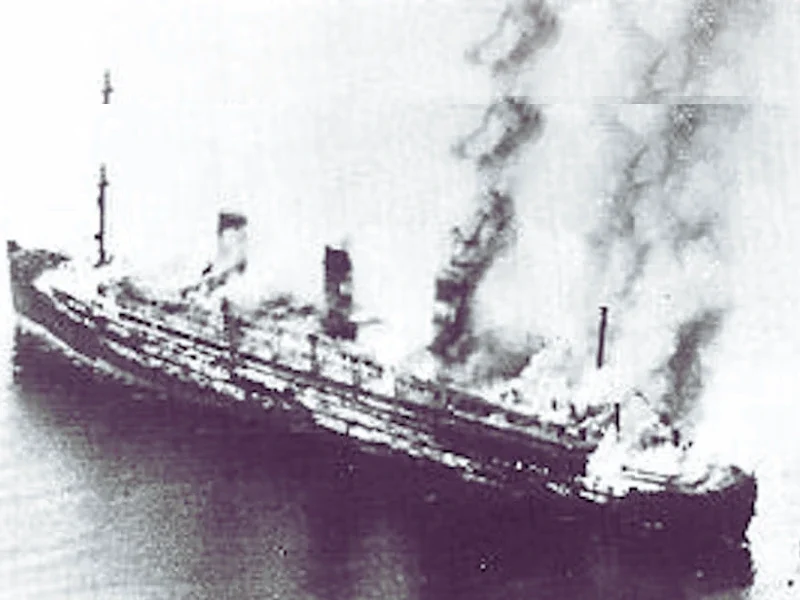

Era mayo de 1945 y todos decían que la guerra de exterminio terminaba, pero para nosotros no hubo paz. Lo supe cuando vi al Cap Arcona: un palacio flotante que se convertiría en nuestra tumba.

El olor a sal, a metal oxidado y a muerte se mezclaba en el aire gélido de finales de abril de 1945. La promesa de la paz se sentía en el ambiente, un rumor que se filtraba a través de las noticias y la desesperación de los guardias de la SS. Pero para nosotros, los que habíamos sobrevivido al infierno de Neuengamme y Stutthof, la paz no era más que una ilusión. Nos obligaron a una última marcha, interminable y brutal, arrastrando nuestros cuerpos esqueléticos por el polvo y la desesperación. Las culatas de los fusiles de las SS nos empujaban, implacables. Los que caían, ya sin fuerzas, eran abandonados sin piedad, sus vidas un punto final en el camino.

Me llamo Heinrich. Recuerdo la marcha como si fuera ayer: la sed, el hambre, el miedo que se había convertido en un compañero silencioso y constante. La única luz al final de aquel túnel era la promesa de que, quizás, en algún lugar, la muerte nos daría tregua. Cuando llegamos al puerto de Lübeck, la vista del majestuoso Cap Arcona nos dejó sin aliento. El transatlántico, con su imponente silueta, contrastaba con nuestras figuras demacradas y rotas. Era un espejismo de lujo, de elegancia, de un mundo que ya no existía para nosotros. Al cruzar sus salones, con sus maderas pulidas y sus alfombras persas, sentí una punzada de dolor. La belleza de ese barco era una burla cruel a nuestra miseria.

Exterminio: la prisión flotante

Nos amontonaron en las bodegas y los camarotes, veinte cuerpos en espacios diseñados para uno. El aire era espeso, denso, cargado de hedor a enfermedad, a sudor y a la muerte que se acercaba. No había suficiente comida ni agua. La enfermedad se propagó como un incendio forestal. Cada día, la muerte se llevaba a veinte o treinta de nosotros, silenciosa y sin compasión. Los guardias de las SS caminaban entre nosotros con una indiferencia brutal, como si fuéramos un cargamento sin valor.

Un día, uno de los guardias se acercó a mi camarote y nos miró con desprecio:

—No hay chalecos salvavidas para ustedes —nos dijo con una sonrisa cruel—. La orden es clara: nadie debe sobrevivir para contar lo que vio.

Fue entonces cuando entendimos. El Cap Arcona no era un refugio. Era nuestra tumba flotante, un plan diseñado por Heinrich Himmler y el general Hans Georg Hammer para borrar cualquier rastro de los crímenes de los campos de concentración. La desesperanza se hizo tan pesada que casi se podía tocar.

El cielo se hizo infierno

El 3 de mayo de 1945, a pocos días de la rendición alemana, el cielo se llenó de ruido. Aviones británicos, confundiendo nuestro barco con un transporte militar nazi, comenzaron a lanzar bombas sobre nosotros. Estaba en las bodegas, escuchando los estruendos de las explosiones, sintiendo cómo el barco se sacudía violentamente. El pánico se apoderó de todos. La nave se inclinó; el agua fría y las llamas invadieron nuestro espacio, sellando nuestro destino.

Recuerdo la lucha por abrir las pesadas compuertas, la sensación de estar atrapado. Grité, luché contra el ahogo, con el miedo helado de que mi vida terminaría allí, en la oscuridad y el caos. Sentí que mi alma se partía en mil pedazos.

Años después, una joven judía llamada Eva, que también sobrevivió, me confesó:

“Pensé que el fin era el fuego y el agua que me tragaban sin retorno. Mis pulmones ardían y el frío quería congelar mi corazón.”

Ella logró llegar a la cubierta, solo para encontrar más horror. Los guardias de la SS, impasibles, nos disparaban a quienes intentábamos saltar al agua. La metralla de los aviones aliados se sumaba a su fuego, disparando a todo lo que se movía, sin distinguir prisioneros de enemigos.

Karl, otro superviviente, me contó con la voz quebrada:

“Las balas pasaban zumbando a mi lado. Vi a tantos hundirse en ese mar helado que aún sueño con sus rostros. Fue como estar muerto en vida. Sabíamos que la muerte estaba allí, pero no podíamos alcanzarla ni como un alivio.”

Un milagro de humanidad

Solo 350 de los más de 4,500 prisioneros lograron sobrevivir a aquella masacre. Algunos, como Jakob y yo, fuimos rescatados por pescadores alemanes que, arriesgando sus propias vidas, se aventuraron en sus pequeñas embarcaciones para sacarnos del agua helada.

“No sé cómo lo hicieron”, me dijo Jakob. “Sus manos temblaban, pero sus corazones no. Nos subieron a su bote y nos cubrieron con mantas. En el bote, el silencio era total, roto solo por el sollozo de quienes habíamos sido testigos del horror más profundo.”

El legado del silencio

Esta tragedia, casi olvidada en la historia, fue la culminación de un plan nazi para borrar cualquier rastro de sus atrocidades. Y un trágico error de inteligencia aliado. La figura de Himmler, el arquitecto de este último acto de barbarie, se suicidó poco después, llevándose consigo los secretos de un genocidio que trató de ocultar hasta el final.

Hoy, nuestra voz es un grito para que el mundo no olvide. No podemos permitir que la barbarie y el error borren la dignidad humana. Nuestra historia es un recordatorio de que, en las guerras, los inocentes pagan el precio más alto. Que los nombres y los sueños de los que murieron en el Cap Arcona sean una luz, trágica pero necesaria, que nos guíe hacia la memoria y la justicia.